Distorsi Makna

|

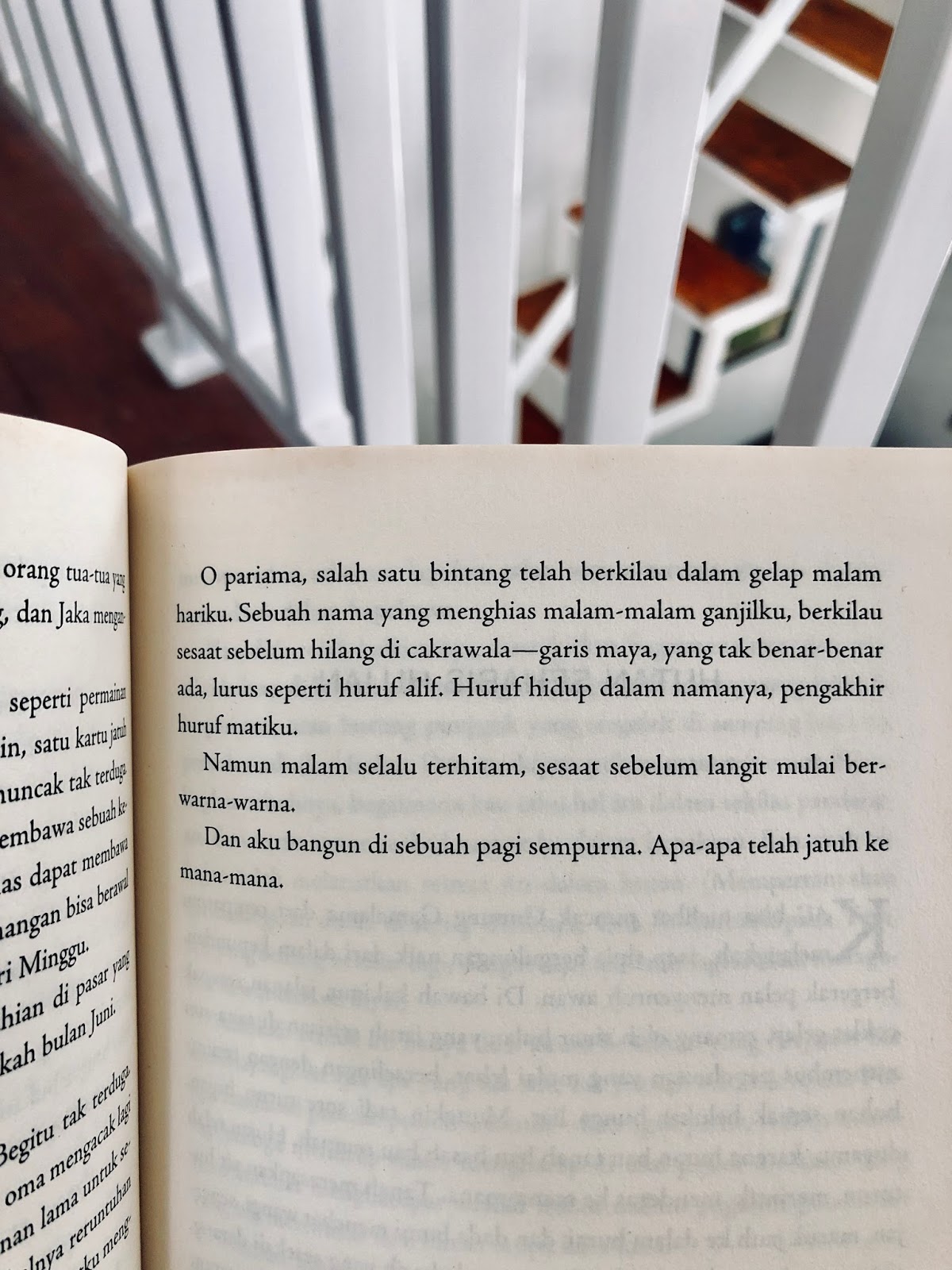

| "Apa-apa telah jatuh ke mana-mana." (Cala Ibi) |

Minggu siang ini, sama seperti waktu lalu, saya menikmati desiran angin yang membelai pohon bambu dan terik sinar matahari yang sedari tadi muncul malu-malu. Duduk di kursi tamu, saya mencoba menerka kejutan apa lagi yang diberikan semesta. Waktu berulang begitu-begitu saja, kemudian saya mengambil sebuah buku Nukila Akmal dari rak di lantai dua. Dari beberapa bab terakhir, saya membaca ulang buku ini. Magisnya, buku ini memberi ruang serupa ketika dua tahun lalu saya membacanya. Akmal menuliskan begini dalam satu bab bukunya: "Kata huruf kalimat berlintasan tak berhingga dalam benakmu, menjelmakan banyak imaji kejadian-kejadian malam ini. Lalu-lintas imaji, yang ingin kau rujukkan pada sebuah saja makna. Sebuah saja sunyi. Betapa kau merindukan sunyi itu, sunyi yang sederhana, semua yang berbunyi lesap ke dalamnya, segala yang gaduh masuk ke dalam teduhnya, segala yang rumit menjelma sederhana. Dalam dirinya, adakah tiadakah makna. Bisakah semua makna dimulai dengan sederhana, hanya dengan sebuah huruf. Makna, ada atau tiada, bagaimana kau tahu? Cala Ibi bertanya menyela lintasan imaji-imaji benakmu, ia menatapmu tak berkedip. Dan bohong besarlah semua yang kukatakan ini, sia-sialah semua, jika kau mengira makna adalah sebuah titik henti, tak ada akhir di sini . . . Mengapa, Maia, wajahmu tampak frustasi bahkan hampir ngeri, sejenak ia tergelak. Mungkin kelak kau tahu bahwa hanya diperlukan kerendahan hati, ketika berhadapan dengan sesuatu yang jauh tinggi tak terperi; hanya perlu kekosongan, ketika kau berdiri menatap sesuatu yang penuh. Dan jangan mengira, jangan pernah mengira kelak kau akan tahu. Kau takkan pernah tahu. . . di akhir yang ada hanyalah ketaktahuan, seperti di awal. Ia mendekatimu, berkata dengan suara rendah ke dekat telingamu, seolah membisikkan rahasia. Tapi, adalah ketaktahuan, misteri itu yang membuatmu terus hidup, menghidupkanmu. Seperti malam ini."

Terlalu sepi, sehingga saya memutuskan untuk menyalakan lagu-lagu yang tidak saya kenal. The Alarms - SCALLER. Entah lagu apa, tapi setidaknya ada yang memecah keheningan suara daun bambu kering yang tersapu ke keramik garasi. Suaranya menggema dalam kepala. Gesekannya memancing emosi yang coba ditahan-tahan. Lucu ketika saya harus gusar pada suara gesekan kecil seperti itu. Tak banyak orang mengerti, tak banyak orang juga mendengarkan. Tapi, saya yakin ada banyak orang yang menikmati suara-suara macam begini. Mereka paham betul dan tersenyum menyambutnya. Bukankah selalu begitu? Ada beberapa hal yang tidak kita kenali dan pahami, tapi kita tahu. Dari beberapa cerita yang berpautan beberapa waktu ini, saya menyadari dua poin penting dalam sebuah proses. Pertama, menenggelamkan diri pada apapun itu (termasuk fiksi) adalah upaya pemeliharaan ego. Kedua, skeptis adalah akibat dari pintu kepala yang ditutup dari tindakan pertama dan dijaga keadaannya oleh sikap-sikap tak tahu kapan harus berhenti. Dalam hal ini, rahasia atau hal yang lebih umum lagi seperti peristiwa. Bisa apa saja, baik dari yang terduga maupun tak terduga.

Berangkat dari poin pertama dalam memaknai sebuah pemeliharaan ego. Saya menyadari hal ini ketika berada di antara banyak kepala dalam sebuah diskusi. Saya ngeh bahwa menyiapkan diri, menyusun kata-kata, dan menuturkannya dengan rapih itu butuh usaha. Usaha. Butuh usaha lebih dari cukup untuk tidak semena-mena saja memperkosa kata-kata demi memenuhi keharusan 'tampil' serta 'bicara'. Apa hubungannya dengan ego? Tenggelam itu bukan hal yang menyenangkan, tapi mampu menyamankan. Di kenyamanan itulah, ego dipintal perlahan dalam balutan kekecewaan karena realita tidak pernah sebagaimana mestinya.

Katakanlah semua ini menyoal bahasa, lisan maupun tertulis. Tenggelam dalam fiksi adalah satu cara untuk menggirangkan diri terhadap apapun yang kita tahu dan kenali dan mencurahkan kehendak untuk memahami; entah nanti mampu menabirkan ego atau tidak, itu persoalan kedua. Mulai dari tertulis, baik menulis maupun membaca punya kekhusyukkannya sendiri. Membaca dan menyusup ke dalam cerita mampu memberikan rasa tak terperi. Misalnya: membaca lagi kata-kata lama yang kemudian memapak suatu rasa yang asing tak asing. Berpikir: "O ya, saya pernah mendengar ini sebelumnya" atau "Sahih kah argumentasi jika sudah pernah dikatakan sebelumnya dan kemudian kita ulang kembali? Kemudian, orang yang belum pernah mendengarnya berpikir itu adalah kemaha-tahu-an penutur? Sang penutur pun besar kepala merasa ke-aku-annya begitu besar dengan apresiasi yang diberikan sebegitunya?" . . . Nampaknya, saya terlalu ke mana-mana. Kadang kita merasa besar karena mampu membumikan kata-kata yang bukan punya kita. Kita lupa bahwa kita tak pernah punya apa-apa.

Kegusaran ilwalnya pada kekecewaan. Kita gusar pada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seharusnya saya paham bahwa saya harus ikhlas, tapi bagaimana caranya mengikhlaskan daun bambu kering yang membelai keramik? Ia tidak pernah memilih jatuh di sana, ia pun bergerak atas kehendak angin. Bukan salah angin, ada suara menyeruak mampir ke telinga saya. Bukan salah matahari juga, ketika saya gusar lupa mengangkat jemuran karena cuaca tiba-tiba berbalik dari panas terik menjadi gerimis. Kegusaran-kegusaran kecil inilah yang kemudian menjadi penting untuk saya. Menyadarkan saya bahwa celoteh manusia bisa jadi sama seperti daun bambu kering tadi. Bahwasanya, kegagalan usaha dalam tuturan boleh jadi seperti jemuran yang apek terkena gerimis semenit. Begitulah adanya, tapi dapat diubah.

Menulis, lain lagi, belajar untuk menepikan sesuatu yang tak berujung, berusaha untuk mengartikan gerak, rasa, suara, dan hal-hal mikro lainnya yang seringkali gagal diejawantahkan. Coba saja kita berpikir, bagaimana menjelaskan indahnya sebuah pemandangan dengan warna yang kita saksikan, suara yang kita dengarkan, atau bagaimana semesta menyapa bersamaan dengan angin, gemuruh, kilat, rintik hujan, dan suara kertap gigi atau sayup-sayup siul burung? Pun saya gagal membawa pembaca atas gambaran spasial di awal pembukaan kalimat saaat menuliskan ini. Gagal. Butuh kecakapan untuk mampu menghidupkan benda mati, menelesupkan kehidupan dalam kata-kata . . . yang tidak melibatkan emosi. Sesuatu yang lebih realistis. Dan kemampuan itu, meronta-ronta dalam diri kita karena kadang kala kita abai. Sama seperti saya abai dalam susunan tulisan ini. Tak peduli. Sembarang saja menulis. Saya menulis ini dengan kerinduan begitu besar untuk menyampaikan buncahan hal-hal tak penting pada sosok yang akrab; satu sosok yang lekat dengan tautan fiktif. Untuk itu, tak banyak identifikasi yang menyisip bagi pembaca. Remuk redam perasaan egois itu perlahan-lahan menjadi bengis; membuat penulis mampu menepak bahkan menyabik memorinya sendiri.

Kedua, hal pertama yang saya sampaikan di atas telah membuktikan saya gagal. Gagal untuk menceritakan, gagal untuk menggambarkan, gagal untuk ke luar dari lingkaran egoistis menulis-membaca. Dari kegagalan itu, saya berpikir lebih jauh untuk memeluk erat-erat, menjejak rapat-rapat, menggumuli dalam-dalam menulis-membaca lagi. Kegagalan mengantarkan saya untuk perlahan menyelesaikan dulu apa yang belum selesai, bukan melarikan diri menjauh dari segala sesuatunya. Ketika 10 tahun lalu, persoalan hanya berkisar pada keluhan tanpa henti tugas-tugas kuliah, guru killer, jam malam orang tua, pengakuan dari teman sebaya, semuanya mengarahkan kita menjadi yang bukan kita. Kita gagal juga di sana. Di umur yang lebih tua, ada beberapa yang menutupi kegagalannya dengan berusaha terlalu keras. Ada juga yang meluweskan segala batas agar ruang gerak bisa dimaksimalkan. Semua punya caranya masing-masing, tapi kita tidak pernah diberikan sesuatu yang betul-betul pasti dalam mengambil keputusan seperti menahan kegusaran-kegusaran kecil. Ada yang memilih menepikannya, ada juga yang memilih mengapikannya.

Semisal saja, sedari lalu saya berpikir bahwa ada yang salah dengan orang-orang tertentu. Mereka yang berpikir bahwa 'kebesaran' muridnya adalah hasil karya mereka. Bahwa, murid-muridnya tak akan dapat menjadi 'besar' tanpa bantuannya. Sehingga, orang-orang tertentu berhutang budi untuk mengabdi. Kita lupa bahwa pengabdian adalah panggilan hati, tak mengikat seperti kontrak tertulis di atas materai. Kita juga lupa, kebesaran seseorang tak ada hubungannya dengan kemampuan kita memberikan pengetahuan kita dalam sepersekian saja bagian dari hidupnya. Kegusaran kecil seperti itu hanya riak semata, dan tak seharusnya dibesar-besarkan. Kita selalu punya pilihan untuk itu. Di lain itu, saya juga berpikir bahwa kadang murid menganggap segala sesuatunya 'hakiki'. Posisi guru yang lebih tinggi menciptakan hegemoni. Hegemoni membusuk dalam rasa ketidak-enak-kan, sehingga menimbulkan fenomena victim blaming pada yang ter-dominasi. Sehingga, murid menyalahkan gurunya atas segala yang tidak sesuai. Menyalahkan segala sesuatu di luarnya, bad faith. Dua situasi yang membunuh, semuanya berawal dari kegusaran-kegusaran kecil yang kemudian tumbuh berkembang dalam kelindan kemampuan baca-tulis di mana penutur gagal menangkap dan menghantarkan makna. Distorsi terjadi antara sesuatu yang kita tahu saja, kemudian kita anggap sebagai yang sesuatu kita pahami betul. Dengan distorsi ini, kegusaran kecil dibalut dalam relasi-relasi terdekat, yang membuat segala sesuatunya simpang makna. Padahal, kedua situasi itu dapat dibicarakan baik-baik kalau saja kita bisa santai sedikit dan menertawakan diri kita masing-masing. Tapi, tak semua orang ingin. Pun semua orang mampu.

Lagi-lagi, kita kehilangan kerendahan hati. Kita berdoa Doa Bapa Kami, kita merapal bait-bait Kitab Suci, kita bersekutu, kita hidup dalam kasih, tapi kita terlalu banyak menoleransi kegusaran-kegusaran kecil dan mendiamkannya. Bukan malah membicarakannya. Kegusaran kecil yang dibicarakan bukanlah konfrontasi. Semakin tua, seharusnya kita tahu itu dan mampu berbesar hati. Untuk itu, saya gagal. Hati saya belum sebesar itu. Tapi, saya mencoba setiap Minggunya dalam kontemplasi seperti ini. Melahirkan kembali harapan untuk meredakan distorsi, meredamkan hati yang tinggi, menggembalakan ego yang ke sana ke mari. Lagi-lagi, dalam fiksi.

Tak ada semoga dalam akhir tulisan kali ini. Semuanya dilesapkan dalam doa. Sore jam 3 ini. Sampai bertemu di rangkaian kata berikutnya.

Dengan kasih,

ISMOYO Jessy

Comments

Post a Comment