Dikotomi Moral: Ihwal Kekerasan Terhadap LGBT

|

| Marc Jacobs (Instagram)

Beberapa

hari lalu, saya memutuskan untuk menyampaikan materi mengenai subaltern dalam mata kuliah

Multikulturalisme. Keputusan ini boleh dibilang berat, mengingat saya harus

mendobrak perspektif dikotomis mahasiswa yang (biasanya) berputar antara benar

atau salah, moral atau amoral dilihat dari agama atau budaya mereka. Saya agak

ragu, apakah kemudian memberikan mereka pemahaman soal LGBT dari sudut pandang subaltern dapat menjadikan mereka

pribadi yang tidak menghakimi? Apakah kemudian mahasiswa dapat menerima

perbedaan gender layaknya mereka menerima perbedaan agama, ras, maupun etnis?

Memelajari

studi poskolonial adalah hal yang baru bagi saya. Terakhir saya membacanya pada

tahun 2010. Pemikiran Edward Said tentang Orientalisme ketika saya mengambil

mata kuliah lintas fakultas ke Program Studi Antropologi di Universitas

Indonesia. Sisanya, saya jelas tidak tahu apa-apa soal studi poskolonial sampai

suatu ketika seorang teman yang sedang menempuh studi lanjutan di Sanata Dharma

menjelaskan mengenai subaltern. Saya merasa bahasan ini akan sangat menarik dalam multikulturalisme. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa setiap ketidakadilan yang terjadi, seseorang harus bangkit dan bicara melawan ketidakadilan itu.

Namun beberapa keraguan timbul. Alasan keraguan itu: pertama, saya paham betul bahwa studi subaltern adalah ranah studi lanjutan soal sosial-budaya. Kedua, riskan rasanya memberikan materi ini pada mahasiswa tahun kedua. Ketiga, di antara kedua keraguan itu - entah mengapa saya percaya bahwa mahasiswa dapat merespon positif. Tujuan saya juga hanya satu: kesetaraan untuk semua. Hal itu berlaku sama bagi kaum tertindas yang menurut saya terwakili oleh pemikiran Gayatri Spivak mengenai subaltern. Saya rasa, memberikan pemahaman lebih tidak ada salahnya. Walaupun itu artinya sedikit mendobrak atau mendekonstruksi dikotomi moral: hitam >< putih, benar >< salah, dan moral >< amoral itu. Pemikiran Gayatri Spivak berangkat dari konsep hegemoni milik Antonio Gramsci tentang hegemonik. Gramsci menyatakan bahwa kelompok superior atau kelompok berkuasa menjadikan kelomok inferior sebagai subjek hegemoni. Adapun kelompok inferior ini termasuk petani dan buruh. Gramsci juga menyebut subaltern sebagai mereka yang termarginalisasi. Dari Gramsci, Spivak mengadopsi pemikiran Ranajit Guha tentang elit dan subaltern. Guha menjelaskan bahwa dikotomi penindasan tidak hanya dilakukan oleh 'kelompok luar', tetapi juga oleh 'kelompok dalam'. Guha menekankan pentingnya mengetahui 'Siapa kawan, siapa lawan?'. Dalam artian, Guha menyebutnya sebagai kelompok elit.

Dalam

Studies I, Guha menjelaskan bahwa

secara historiografis, nasionalisme India telah didominasi oleh elit kolonial

dan elit nasionalis-borjuis. Para kaum elit menyebarkan prasangka bahwa mereka

telah melakukan sesuatu untuk nasionalisme India. Pada kenyataannya, kaum elit

adalah bagian dari neo-kolonial yang menjadi perpanjangan tangan kolonial

Inggris. Kelompok elit dibagi menjadi tiga, dominan grup asing, dominan grup

asli India dalam level nasional, dan dominan grup India dalam level regional

dan lokal. Di luar kaum elit, Guha menyebutkan adanya eksistensi kaum subaltern.

Gayatri

Spivak dalam esainya 'Can the Subaltern

Speak?' menjelaskan mengenai subaltern

di aman identik dengan penekanan terhadap suatu kelompok tertentu. Spivak

mengandaikan keberadaan subaltern seperti

kue tart yang dibagikan dalam sebuah kelompok. Seseorang yang tidak mendapatkan

'potongan kue' adalah subaltern. Kaum

subaltern bekerja dalam suatu

mekanisme pendiskriminasian. Spivak memaparkan bahwa subaltern tidak dapat memahami keberadaannya, tidak mampu

menyuarakan aspirasinya, dan tidak memiliki ruang untuk itu. Tidak hanya itu,

pun kaum subaltern berbicara - mereka

jarang dan hampir tidak didengarkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Spivak

menjelaskan kaum subaltern harus

diwakilkan. Perwakilan suara ini merupakan tanggung jawab kaum intelektual

untuk mengumandangkan suara-suara 'mereka yang terdiskriminasi'.

Spivak

memberikan contoh subaltern lewat

tradisi Sati dalam esainya. Sati adalah tradisi Hindu yang terjadi di beberapa

daerah di India. tradisi ini mengharuskan seorang istri yang ditinggalkan

suaminya ikut mati. Jadi, sang istri diminta mengorbankan dirinya dengan

melompak ke dalam kobaran api ketika jasad suaminya dikremasi. Spivak mencoba

mengkritik kolonial Inggris yang membaca tradisi Sati sebagai 'wacana' bahwa

sang perempuan ingin mati dan dipahami sebagai 'upaya penyelamatan Inggris dari

ketidakberadaban tradisi India'. Upaya yang coba dilakukan Inggris pada abad

ke-19 itu merusak tatanan budaya di India. Inggris dinilai tidak memberikan

pemahaman alternatif. Inilah yang dikatakan 'salah' membaca tradisi timur

ketika menggunakan kacamata barat.

Spivak

menjelaskan, Sati seharusnya dipahami sebagai kesalahan pembacaan budaya. Hal

ini menjelaskan mengapa upacara Sati tidak dilakukan secara universal di India.

Sati hanya dipraktekan oleh sebagian kelompok di India. Spivak, dengan

menggunakan teori dekonstruksi Derrida, mencoba medekonstruksi hieroglyphist prejudice dalam Rg-Veda dan Dharmasãstra yang

menyebabkan salah kapral dalam pemahaman Sati.

Dharmasãstra menjelaskan mengenai wacana

'hukuman mati' dan 'bunuh diri' dan perbedaan antara keduanya. Tafsir umum teks

menyatakan bahwa 'bunuh diri' adalah tindakan tercela. Hal ini berbeda dengan

'hukuman mati' di mana kematian menghadirkan tatvajnãna (pengetahuan akan kebenaran). Tat tva salah diinterpretasikan sebagai ãtmaghãta atau 'aksi bunuh diri' yang justru menghilangkan esensi

dari tatvajnãna. Spivak menekankan

perbedaan antara 'aksi bunuh diri' dan 'pengorbanan diri' di mana seharusnya

bukan ãtmaghãta, melainkan ãtmadãna yang dimaksudkan dalam kitab Dharmasãstra.

Kekeliruan

ini kemudian seiring menjadi tradisi yang disampaikan secara oral, dari mulut

ke mulut. Dalam penyampaiannya, terjadi bias pengetahuan atara sruti (yang didengar) dan smirti (yang diingat). Hal inilah yang

kemudian menjelaskan alasan Sati hanya dilakukan di beberapa tempat di India,

tidak secara umum. Spivak juga kemudian mengkritik bagaimana dominasi maskulin

terjadi karena situasi sosial melanggengkan nilai 'keharusan' dalam tradisi

sati bagi perempuan sebagai pembuktian kesetiaan bagi suaminya.

Studi

subaltern kemudian menjadi

permasalahan ketika terjadi pengotakan tentang siapa yang menjadi subaltern dan siapa yang bukan. Apakah

kaum yang dapat mewakili dirinya sendiri tidak dapat dikatakan subaltern walaupun mereka

terdiskriminasi? Kadang kaum intelektual terjebak dalam definisi, sehingga lupa

esensi sebuah pemikiran. Begitu ucap Spivak dalam kuliah umumnya ke Indonesia

pada 10 tahun lalu, yang ditulis Maria Hartiningsih dan Ninuk Pambudi pada

Kompas 12 Maret 2006.

Apa

kemudian arti 'tidak dapat bicara' atau 'tidak ada yang mendengarkan'? Spivak

menjelaskan bahwa kedua kalimat itu adalah metafora untuk 'absennya keadilan di

dunia ini'. Masyarakat tidak menaruh perhatian pada 'wacana' subaltern. Hal inilah yang menyebabkan subaltern tidak dapat biacara.

Klaim-klaim yang berusaha menjadikan kelompok subaltern sebagai sesuatu yang 'satu'. Mengutip ucapan Spivak,

"Di berbagai tempat di dunia, di sepanjang sejarah manusia, selalu ada

orang-orang yang secara absolut tidak punya suara dan tidak dapat berbicara.

Sedihnya, hal itu selalu berhubungan dengan situasi saat ini. Selalu ada

orang-orang yang dibungkam. Itu sebabnya saya katakan, jangan menjadi mayoritas

yang bungkam, tak bersuara."

Dalam

penyampaian materi, saya memberikan dua contoh video mengenai dekonstruksi

gender antara perempuan dan laki-laki serta heteroseksual dan homoseksual.

Dalam All You Need Is Love, definisi

'normal' diputarbalikkan. Menjadi heteroseksual adalah hal yang 'tidak normal',

sementara 'homoseksual' adalah hal yang normal. Sementara itu, Oppressed Majority memperlihatkan

laki-laki sebagai kaum minoritas di mana feminis memegang kendali dalam

masyarakat. Kedua film ini mencoba menggambarkan hal-hal normal yang kita alami

sehari-hari, kemudian menjadi 'jengah', 'jijik', 'menggelikan' ketika

diperlihatkan dalam perspektif sebaliknya.

Kita

terkadang menganggap catcalling adalah

sesuatu yang biasa, begitu pula melecehkan perempuan dari bentuk tubuhnya baik

dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Kita juga secara langsung maupun tidak

langsung, sadar maupun tidak sadar memberikan penilaian yang didasarkan pada

stereotip dan prasangka pada kaum

perempuan. Bukankah kita menghakimi moralitas perempuan hanya berdasarkan

selaput daranya saja? Bukankah juga kita menilai perempuan dari cara

berpakaiannya? Sekilas itu menjadi wajar. Namun apakah yang 'wajar' memang

'wajar'?

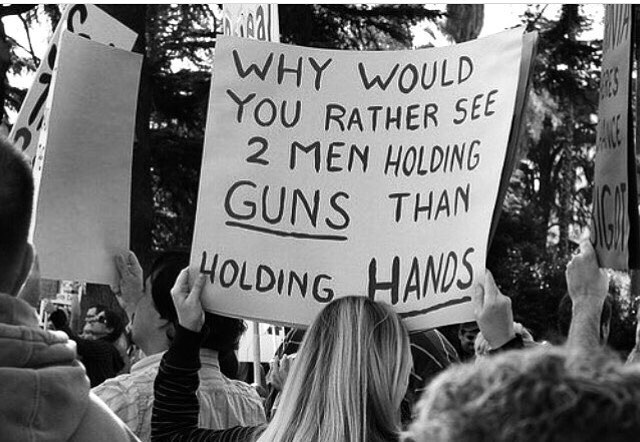

Sama

halnya dengan LGBT. Kita selalu terjebak dengan dikotomi moral di mana

menempatkan homoseksualitas sebagai hal yang ditentang agama karena tidak wajar

atau merupakan tanda akhir jaman. Tidak ada yang salah dengan dogma agama

tentang homoseksualitas. Kekeliruan ada pada para pengikut agama yang

serta-merta menghakimi, menyebarkan hate

speech ataupun hate act pada

sekitarnya tentang LGBT. Penyebaran kebencian ini menyulut kekerasan yang

terjadi atas nama moral. Bukankah agama tidak pernah sekalipun mengajarkan kita

untuk melakukan kekerasan? Apakah kemudian 'menjadi benar' sangat penting,

sehingga kita punya hak untuk menghukum yang 'tidak benar'?

Kasus penyerangan di Klub Malam Orlando pada 12 Juni 2016 cukup mengejutkan saya.

Apalagi kejadian ini terjadi beberapa waktu selang saya memberikan kuliah

tentang LGBT. Inilah yang dapat terjadi dan akan terus terjadi apabila

penghakiman tak berkesudahan menggerogoti kemanusiaan. You only see human with no humanity. Perbedaan agama, ras, etnis,

maupun gender seharusnya tidak membuat perpecahan dan menyulut konflik.

Pehamaman tentang perdamaian, sukacita, dan damai sejahtera memang tidak dapat

diwujudkan dalam semalam.

Tapi,

setidaknya, tanggal 16 Juni 2016, saya mendapat kabar bahwa PGI telah

mengeluarkan pernyataan mengenai LGBT. Kabar baik. Pernyatan ini agak mengejutkan saya (dalam artian positif) karena mereka memilih untuk tidak menghakimi LGBT dengan 'tendensi-tendensi

Alkitabiah'. Sebaliknya, PGI mengajak kembali kita untuk merangkul LGBT tanpa prasangka negatif. Berikut pernyataan PGI saya kutip:

"Menyikapi kontroversi yang muncul dan berkembang di kalangan gereja-gereja dan di tengah masyarakat menyangkut keberadaan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender), Majelis Pekerja Harian PGI menyampaikan beberapa pertimbangan sebagaimana tertera di bawah. Disadari bahwa sikap dan ajaran gereja mengenai hal ini sangat beragam, dan pertimbangan-pertimbangan ini tidaklah dimaksudkan untuk menyeragamkannya. Pertimbangan-pertimbangan ini justru sebuah ajakan kepada gereja-gereja untuk mendalami masalah ini lebih lanjut. MPH-PGI akan sangat berterima kasih jika dari hasil pendalaman itu, gereja-gereja dapat memberikan pokok-pokok pikiran sebagai umpan balik kepada MPH-PGI untuk menyempurnakan sikap dan pandangan PGI mengenai masalah ini. Pengantar Manusia adalah gambar dan citra Allah yang sempurna. Sebagai citra Allah yang sempurna, manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Allah menciptakan manusia,

makhluk dan segala ciptaan yang beranekaragam dan berbeda-beda satu sama lain.

Kita hidup dalam keanekaragaman ras, etnik, gender, orientasi seksual dan

agama. Keanekaragaman ini adalah sebuah realitas yang Allah berikan kepada

kita, yang seharusnya bisa kita terima dengan sikap positif dan realistis.

Bersikap positif dan

realistis dalam keanekaragaman berarti kita harus saling menerima, saling

mengasihi, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Bersikap

positif dan realistis terhadap keanekaragaman yang Allah berikan berarti kita

berupaya memahami dan menerima dalam kasih segala perbedaan yang ada. Bersikap

positif dan realistis terhadap kenekaragaman berarti kita melawan segala bentuk

kebencian, ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi dan penindasan terhadap

sesama manusia, segala makhluk dan segenap ciptaan Allah. Sebaliknya kita

berupaya mendialogkan segala perbedaan itu tanpa prasangka negatif. Bersikap

positif dan realistis berarti kita menjaga dan memelihara persekutuan manusia

yang beranekaragam ini agar mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, bagi

segala makhluk dan bagi bumi ini.

Titik Tolak

Membicarakan kaum LGBT adalah

membicarakan manusia yang merupakan ciptaan Allah yang sangat dikasihi-Nya.

Keberadaan manusia dengan

kecenderungan LGBT merupakan sebuah fenomena yang ada sejak masa lalu. LGBT

bukan produk kebudayan modern; bukan juga produk kebudayaan Barat. Fenomena

LGBT ini ada dalam masyarakat kita dan secara sosio-antropologis LGBT ini sudah

sejak dulu diakomodasikan dalam budaya beberapa suku di dalam masyarakat kita.

Ketika kita menghadapi

persoalan moral, salah satu masalah terbesar muncul dari cara kita melakukan

interpretasi terhadap teks Kitab Suci. Penafsiran terhadap teks Kitab Suci yang

tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan dari teks yang ditulis oleh para

penulis Kitab Suci berpotensi menghasilkan interpretasi yang sama sekali

berbeda dari tujuan teks itu ditulis. Berkenaan dengan LGBT, Alkitab memang

menyinggung fenomena LGBT, tetapi Alkitab tidak memberikan penilaian moral-etik

terhadap keberadaan atau eksistensi mereka. Alkitab tidak mengeritisi orientasi

seksual seseorang. Apa yang Alkitab kritisi adalah perilaku seksual yang jahat

dan eksploitatif yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk yang dilakukan kaum

heteroseksual, atau yang selama ini dianggap ‘normal’. Pesan utama ceritera

penciptaan Adam dan Hawa (Kejadian 1:26-28; 2:18, 21-24), misalnya, adalah

tentang cikal bakal terjadinya institusi keluarga dan bahwa manusia diberi

tanggungjawab untuk memenuhi dan memelihara bumi. Ceritera ini sama sekali

tidak ditujukan untuk menolak keberadaan kaum LGBT.

Ada beberapa teks lain dalam

Alkitab yang diinterpretasikan secara kurang tepat sehingga ayat-ayat itu

seolah menghakimi kaum LGBT. Padahal melalui interpretasi yang lebih akurat,

kritikan Alkitab dalam ayat-ayat tersebut justru ditujukan pada obyek lain.

Contohnya: Alkitab mengeritisi dengan sangat keras ibadah agama kesuburan

(menyembah Baal dan Asyera, Hakim-hakim 3:7; 2Raja-raja 23:4) oleh

bangsa-bangsa tetangga Israel pada masa itu, yang mempraktekkan semburit bakti

yaitu perilaku seksual sesama jenis sebagai bagian dari ibadah agama Baal itu

(Ulangan 23:17-18); demikian juga terhadap penyembahan berhala Romawi di zaman

Perjanjian Baru (Roma 1:23-32). Alkitab juga mengeritisi sikap xenofobia

masyarakat Sodom terhadap orang asing dengan cara mempraktekkan eksploitasi seksual

terhadap mereka yang sesama jenis. Tujuannya adalah mempermalukan mereka

(Kejadian 19: 5-11 dan Hakim-hakim 19:1-30). Oleh karena itu bagian-bagian

Alkitab ini tidak ditujukan untuk menyerang, menolak atau mendiskriminasi

keberadaan kaum LGBT. Teks-teks Alkitab lainnya, yang sering dipakai menghakimi

kaum LGBT adalah Imamat 18:22; 20:13; 1Kor 6:9-10; 1Tim 1:10). Apa yang ditolak

dalam teks-teks Alkitab itu adalah segala jenis perilaku seksual yang jahat dan

eksploitatif, yang dilakukan oleh siapa pun, atas dasar apa pun, termasuk atas

dasar agama, dan ditujukan terhadap siapa pun, termasuk terhadap perempuan,

laki-laki dan anak-anak.

Rekomendasi PGI mengingatkan agar kita semua mempertimbangkan hasil-hasil penelitian mutakhir dalam bidang kedokteran dan psikiatri yang tidak lagi memasukkan orientasi seksual LGBT sebagai penyakit, sebagai penyimpangan mental (mental disorder) atau sebagai sebuah bentuk kejahatan. Pernyataan dari badan kesehatan dunia, WHO, Human Rights International yang berdasarkan kemajuan penelitian ilmu kedokteran mampu memahami keberadaan LGBT dan ikut berjuang dalam menegakkan hak-hak mereka sebagai sesama manusia. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) mengacu pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi II tahun 1983 (PPDGJ II) dan PPDGJ III (1993) bahwa LGBT bukanlah penyakit kejiwaan. LGBT juga bukan sebuah penyakit spiritual. Dalam banyak kasus, kecenderungan LGBT dialami sebagai sesuatu yang natural yang sudah diterima sejak seseorang dilahirkan; juga ada kasus-kasus kecenderungan LGBT terjadi sebagai akibat pengaruh sosial. Sulit membedakan mana yang natural dan mana yang nurture oleh karena pengaruh sosial. Meskipun demikian, bagi banyak pelaku, kecenderungan LGBT bukanlah merupakan pilihan, tetapi sesuatu yang terterima (given). Oleh karena itu, menjadi LGBT, apalagi yang sudah diterima sejak lahir, bukanlah suatu dosa, karena itu kita tidak boleh memaksa mereka bertobat. Kita juga tidak boleh memaksa mereka untuk berubah, melainkan sebaliknya, kita harus menolong agar mereka bisa menerima dirinya sendiri sebagai pemberian Allah.

Gereja, sebagai sebuah

persekutuan yang inklusif dan sebagai keluarga Allah, harus belajar menerima

kaum LGBT sebagai bagian yang utuh dari persekutuan kita sebagai “Tubuh

Kristus”. Kita harus memberikan kesempatan agar mereka bisa bertumbuh sebagai

manusia yang utuh secara fisik, mental, sosial dan secara spiritual.

PGI menghimbau gereja-gereja

agar mempersiapkan dan melakukan bimbingan pastoral kepada keluarga agar mereka

mampu menerima dan merangkul serta mencintai keluarga mereka yang

berkecenderungan LGBT. Penolakan keluarga terhadap anggota keluarga mereka yang

LGBT berpotensi menciptakan gangguan kejiwaan, menciptakan penolakan terhadap

diri sendiri (self-rejection) yang berakibat pada makin meningkatnya potensi

bunuh diri di kalangan LGBT.

Selama ini kaum LGBT

mengalami penderitaan fisik, mental-psikologis, sosial, dan spiritual karena

stigamatisasi agama dan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh sebagian

masyarakat. Mereka menjadi kelompok yang direndahkan, dikucilkan dan

didiskiriminasi bahkan juga oleh negara. Gereja harus mengambil sikap berbeda.

Gereja bukan saja harus menerima mereka, tetapi bahkan harus berjuang agar kaum

LGBT bisa diterima dan diakui hak-haknya oleh masyarakat dan negara, terutama

hak-hak untuk tidak didiskriminasi atau dikucilkan, perlindungan terhadap

kekerasan, hak-hak untuk memperoleh pekerjaan, dan sebagainya. Para pemangku

negara ini harus menjamin agar hak-hak asasi dan martabat kaum LGBT dihormati!

Kaum LGBT harus diberikan kesempatan hidup dalam keadilan dan perdamaian.

PGI menghimbau agar

gereja-gereja, masyarakat dan negara menerima dan bahkan memperjuangkan hak-hak

dan martabat kaum LGBT. Kebesaran kita sebagai sebuah bangsa yang beradab

terlihat dari kemampuan kita menerima dan menolong mereka yang justru sedang

mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Meskipun demikian, PGI sadar bahwa

gereja dan masyarakat Indonesia belum bisa menerima pernikahan sesama jenis.

PGI bersama dengan warga gereja dan segenap warga masyarakat masih memerlukan

dialog dan percakapan teologis yang mendalam menyangkut soal ini.

Penutup LGBT pada dirinya sendiri bukanlah sebuah persoalan. LGBT menjadi persoalan karena kitalah yang mempersoalkannya. Kitalah yang memberinya stigma negatif. Oleh karena itu dibutuhkan sikap yang matang, rendah hati, rasional serta kemampuan bersikap adil dalam menyikapi kasus ini. Kita harus menjauhkan diri dari kecenderungan menghakimi atau menyesatkan siapa pun. Sebaliknya, kita harus belajar membangun persekutuan bangsa dan persekutuan umat manusia yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan.

Demikianlah pernyataan

pastoral ini kami sampaikan pertama-tama kepada gereja-gereja di Indonesia, dan

juga kepada masyarakat Indonesia seluruhnya. Kiranya gereja-gereja terus

mengarahkan diri pada tuntunan Roh Kudus untuk memperdalam pemahaman dan

memperkuat komitmen iman menyangkut penerimaan kaum LGBT.

Jakarta, 28 Mei 2016

Majelis Pekerja Harian PGI

---

Bicara

soal LGBT, saya mencoba mencari prasangka buruk masyarakat (homofobia) yang tersebar di masyarakat Indonesia. Informasi dari

tulisan Mario Rustan di magdelene.co menyatakan

terdapat lima stigma umum mayoritas terhadap LGBT. pertama, LGBT adalah alasan

mengapa Indonesia terus diserang oleh musibah dan wabah penyakit. Kedua, LGBT

adalah tanda akhir jaman karena hubungan sesama jenis akan memusnahkan

prokreasi. Ketiga, laki-laki homoseksual adalah pedofil. Keempat, LGBT adalah

budaya impor dari barat yang seharusnya dihindari. Terakhir, LGBT rentan dengan

HIV/AIDS.

Bicara soal identitas transgender, informasi yang saya dapatkan dari buku Titik Widayanti terkait pergulatan identitas waria di Yogyakarta mungkin dapat menjadi pengetahuan kita bersama. Titik memaparkan bahwa identitas transgender ada dalam budaya Nusantara. Ia memaparkannya dalam 3 (tiga) contoh. Penari Sadati dari Aceh, Warek dan Gemblak dalam kesenian Reog Ponorogo, dan Tledek dalam kesenian Ludruk. Titik mengutip Hurgronye dalam tulisannya yang menyatakan bahwa laki-laki Aceh menggemari budak-budak remaja lelaki dari Nias sebagai penari (Sadati) untuk 'melayani nafsu tak alamiah' mereka. Penari Sadati ini sebagian berasal dari anak-anak orang miskin daerah pedalaman. Tidak hanya itu, puisi Sadati juga terkenal dengan erotismenya; yang sebagian besar jelas-jelas mengacu pada hubungan sesama jenis. Sementara itu, dalam Reog Ponorogo, kita mengenal Warok dan Gemblak. Warok dikenal memiliki ilmu kanuragan atau kekebalan. Demi menjaga kesaktiannya, ia harus jauh dari perempuan.Itulah alasannya mengapa harus ada Gemblak. Gemblak adalah pemuda berumur 10-17 tahun yang menemani sang Warok. Seorang Gemblak akan dipinang oleh Warok di hadapan orang tuanya. Kontrak yang dilakukan biasanya selama dua tahun. Dalam Ludruk pun, terdapat hal yang serupa. Tledek dalam kesenian Ludruk adalah seorang laki-laki yang berperan sebagai seorang perempuan atau biasa diperankan oleh seorang waria. Adanya waria atau penggunaan atribut perempuan oleh seorang laki-laki diawali ketika pencipta ludruk melihat seorang laki-laki berpakaian perempuan untuk mengelabui anaknya agar merasa seperti digendong ibunya.

---

Banyak pemahaman yang keliru mengenai LGBT. Di sini, saya tidak dapat

menjelaskan semuanya. Tapi, hal mendasar yang harus saya terangkan adalah

adanya perbedaan mengenai jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual. Dahulu,

identitas seksual hanya mengenal jenis kelamin saja: perempuan dan laki-laki

berdasarkan kepemilikian penis dan vagina. Sekarang, ada gender dan orientasi

seksual yang ikut menjadi identitas seseorang. Gender dibedakan menjadi feminin

dan maskulin di mana berkaitan dengan konstruksi sosial yang dibangun atas

jenis kelamin tertentu. Misalnya: feminin cenderung lemah lembut, lebih halus,

dan menggunakan perasaan ketimbang logika. Sementara itu, maskulin bersifat

sebaliknya. Perlu diingat bahwa tidak harus seorang laki-laki bergender

maskulin dan perempuan bergender feminin. Orientasi seksual adalah ketertarikan

seseorang pada orang lain; apabila ia tertarik dengan sesama jenis - dapat

dikatakan ia adalah seorang homoseksual. Jika ia tertarik dengan lawan jenis,

ia adalah heteroseksual.

Pentingnya

pemahaman itu akan mengantarkan kita pada definisi LGBT. Lesbian dan gay

(homoseksual) adalah pengelompokan berdasarkan orientasi seksual. Biseksual

juga termasuk orientasi seksual, namun ia menyukai baik feminin maupun

maskulin. Sementara itu, transgender adalah pengelompokan yang berbeda.

Transgender adalah shifting jenis

kelamin perempuan ke laki-laki ataupun sebaliknya. Di Indonesia, kita lebih

mengenalnya dengan sebutan waria.

Seperti

yang saya katakan sebelumnya di atas, fokus saya adalah menghindarkan kekerasan

yang dapat terjadi karena perbedaan - termasuk perbedaan gender. Saya merujuk

pada informasi yang dipaparkan Devi Asmarani dalam magdalene.co terkait kekerasan terhadap kasus homoseksual. Laporan

ini berasal dari National LGBT Community

Dialogue yang diselenggarakan pada Juni 2013 di Bali atas kerja sama UNDP

dan USAID.

Pertama, seorang transgender berusia

26 tahun harus mengubah penampilannya supaya ia bisa bekerja di salon ketika ia

melihat temannya dikeroyok oleh ‘geng’ (20 orang) dan tidak dibawa ke RS oleh

polisi yang menyelamatkannya. Lalu adapun kasus seorang pria gay berusia 19

tahun bekerjah sebagai petugas kesehatan harus pindah dari kostnya karena

tetangga melaporkannya pada pemilik kos. Kasus berikutnya melibatkan mahasiswa

23 tahun yang dipermalukan oleh dosennya di depan kelas dan dipaksa untuk

membaca Quran karena telah menjadi seorang banci. Sang dosen berkata di depan

kelas: “Kalau ia masih feminin, mari kita pukul sama-sama sampai ia waras.”

Terakhir, seorang 32 tahun lesbian diusir dari rumahnya ketika ‘coming out’ di

media dan langsung dibawa ke Ulama serta ke dukun untuk ‘disembuhkan dari

penyakit menjijikan’.

Dari

kasus-kasus itu, saya ingin mengajak kita berpikir kembali tentang

penghakiman-penghakiman yang kita buat di kepala kita tentang benar atau salah,

moral atau amoral tentang sesuatu. Apakah seperlu itu kita memberikan label

'benar' dan 'salah' akan sesuatu? Kemudian mendidik generasi berikutnya juga

untuk menghakimi? Daripada untuk menahan reaksi dan menyebarkan kasih? Soal

LGBT, saya menutup tulisan ini dengan pernyataan Pope Francis pada tahun 2013

lalu: “On the occasion I said this: If a person is gay and seeks out the

Lord and is willing, who am I to judge that person? I was paraphrasing

by heart the Cathechism of the Catholic Church where it says that these people

should be treated with delicacy and not be marginalized.” Siapakah kita, sehingga kita harus

menghakimi?

Dengan cinta,

Jessy Ismoyo

|

Comments

Post a Comment