From Now On Everything Will Be Different

|

| From Now On Everything Will Be Different - Eliza Vitri Handayani |

"Maybe I did feel a little sinful," she said, "but I wanted to do it. I was so angry at the time, I wanted to sever all ties to this society. I wanted to do something from which there would be no return, so I thought that was what I had to do," she become quiet for a while, as if looking into herself. "I felt a ittle disoriented afterwards, as if I was alone in a small boat floating in strange waters..." She shook her head. "But I wanted to do it, so..."

---

In high school and college, many of her classmates had called her "radical" and "extreme", and she had suffered, because in her mind she was only being logical.

---

Rizki states around his house, filled with all comforts of middle class life, and imagines what it would look like if he lived with Julita. On the walls would hang artworks that mean something to both of them, instead of just some trendy absract paintings. The garage would be converted into a dark room. He would be able to read dialogues out loud again without worry that she would feel sorry for him. Hell, Rizky grins, she would drag him to see plays again. So many things he has tolerated simply to avoid problems, things he thought were trivial and wouldn't affect who he is: having a big wedding to please his parents and in-laws, employing a housemaid that also works for his mother — even though he is certain she must be spying on him for her.

---

Perjalanan sampai akhirnya memutuskan membaca buku ini tidak terlalu lama. Sekitar Maret, saya sudah membaca ulasan buku ini yang terbilang menarik hati saya. Dengan latar belakang Indonesia di akhir tahun 1990-an, waktu yang sama di mana saya besar dan tumbuh, buku ini memaparkan generasi muda Indonesia yang mempertanyakan kembali keberadaan mereka lewat harapan, cinta, dan kekecewaan-kekecewaan yang mereka alami saat Reformasi. Diwakili dengan dua tokoh utama, Rizki dan Julita, novel ini membawa cerita-cerita dengan rentang waktu yang tidak sebentar. Dibuka dengan perkenalan keduanya ketika SMA, usaha mereka ketika kuliah, sampai masuk dalam dunia kerja. Sulit membayangkan bahwa usia mereka sepantaran saya dibaca dari kehidupan yang dijabarkan lewat tuturan Rizki dan Julita. Kalau boleh dibilang, mungkin, buku ini adalah potret paling dekat dari kontemplasi-kontemplasi liar yang ada di kepala kita atau tertuang dalam percakapan warung kopi yang kemudian dikaji dan ditulis dengan apik oleh penulis.

Saya merasa bagian dari generasi muda yang besar dalam realita kontemporer Indonesia. Mungkin itu alasannya setiap bagian dari cerita ini hidup di nadi saya. Seperti yang saya katakan pada pacar saya, buku ini membuat hati saya berdesir. Sudah lama hati saya tidak berdesir. Sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya benar. Buku ini tidak hanya membuat hati saya berdesir, tapi juga membuat kepala saya tidak berhenti berkontemplasi. Kita diajak mengkaji lagi perspektif kita soal kehidupan kita sehari-hari. Isu-isu yang begitu dekat dengan kita. Misalnya kehidupan kelas menengah yang sebenarnya membawa keuntungan lebih daripada dengan sedih dilabeli 'hipokrit'. Kelas menengah memiliki akses memilih menempatkan dirinya pada kaum elit atau duduk makan bersama si tak punya. Dengan akses itu pula (karena gengsi yang tak setinggi kaum elit), kelas menengah punya tanggung jawab lebih untuk memperpanjang suara-suara masyarakat kecil. Mengaspirasi, memiliki inisiatif untuk selalu berpihak bagi mereka yang tidak memiliki akses untuk menjadi lebih baik, dan mengusahakan itu semua hanya dalam nama kemanusiaan.

Kehidupan yang tidak mudah dijalani Rizky dan Julita. Julita, seorang perempuan yang selalu mendayung perahunya di sungai dengan arus berlawanan. Ia memiliki mata jeli untuk menangkap ketidakadilan kecil yang terjadi di sekitarnya dan membingkainya dalam sebuah potret kehidupan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Segala sesuatunya yang sebenarnya kita temui sehari-hari, tapi terkadang kita bungkam untuk mengkritik karena kita tak mau ambil pusing. Tokoh Julita mendobrak itu. Ada bagian kecil di pelipis saya yang terasa berdenyut-denyut, setiap membayangkan pergulatan batin Julita. Dimulai dari tindak sederhananya di SMA, ia memotret kenyataan yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Potret jujur yang dilewatkan dengan diam karena kita tak peduli. Tindakan Julita yang berujung pada pelecehan seksual oleh teman-temannya.

Lucu rasanya, hal-hal seperti itu bisa dengan gamblang terjadi dan membawa dampak trauma mendalam bagi tokoh utama. Tidak banyak orang berpikir bahwa pelecehan seksual yang terjadi pada seseorang (tidak hanya perempuan) memiliki efek merusak bagi yang orang bersangkutan. Dari luar, mereka akan tampak normal. Namun penghargaan mereka terhadap diri mereka sendiri menjadi rendah. Dengan norma konvensional yang berusaha menjaga moral, tidak jarang menempatkan orang yang mengalami pelecahan seksual berada di sudut dan tak bisa bergerak. Sehingga, mereka memiliki kecenderungan untuk melukai dirinya sendiri. Baik jasmani maupun rohani. Trauma datang berulang dengan bentuk yang selalu berubah-ubah, tapi selalu bersifat sama — destruktif.

Lain dengan tokoh Rizky. Dari sudut pandang Julita, Rizky adalah orang paling munafik. Ia tahu betul apa yang ia mau. Ia ingin menjadi seorang aktor, aktif dalam kegiatan kemanusiaan, tapi karena rasa sayang (atau takut) pada keluarganya. Ia memutuskan untuk menjadi dokter. Alasan sederhana dan paling klise yang selalu dianjurkan orang tua — kehidupan selayaknya laki-laki yang akan berumahtangga dan menanggung beban tanggung jawab keluarganya. Saya tidak melihat tokoh Rizky sebagai seorang yang munafik. Justru pemaparan tokoh ini sungguhlah jujur, potret yang dialami kurang lebih dari kita. Yang pernah turun ke jalan, kemudian berpaling demi alasan 'keamanan'. Moral adalah tembok besar dan kuat yang tak sanggup kita pikul demi sebuah kata — perubahan.

Bagian seksualitas dalam buku ini juga menarik. Kedua tokohnya meredam hasrat mereka dalam tahbisan pertemanan. Namun mereka jujur satu sama lain dengan pengalaman seksualnya. Bagaimana kemudian ketabuan dihadirkan dalam surat-surat keduanya mempertanyakan batas-batas moral masing-masing, mempertanyakan kemoralan mereka sendiri, kerinduan akan pengakuan atas sebuah penjara nilai dualitas yang memang memaku kaki tangan kita dalam salib yang kita pikul. Bagaimana moralitas ditentukan dari ketabuan pada isu-isu seperti orientasi seksual seseorang, kekosongan yang coba diisi oleh teman tidur yang berganti-ganti, atau justru hal itu dilakukan untuk eksplorasi diri dalam mencari ruang kosong yang memang tidak akan pernah terisi dalam hati sang tokoh. Bagaimana kemudian kasus pornografi dihadirkan dalam pertanyaan besar yang menghardik keras moral masyarakat. Moral konvensional yang memojokan beberapa orang yang tak beruntung pada sanksi sosial tak berujung.

Saya hanya bisa bilang kalau hidup memang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Pun di lubuk hati kita sendiri, kita sedikitnya percaya kita akan butuh orang lain, bukan untuk membantu kita, tapi untuk kita bantu. Dengan memberi bantuan itulah, hidup terasa lebih ringan dan lebih punya nilai untuk dijalani. Soal kebebasan, cinta, sekualitas, dan pergulatan norma, cara kita memandang satu individu harus didasarkan pada trauma yang ia punya, dan penting diingat juga bahwa bukan urusan kita untuk menghakimi mana yang berhasil dan mana yang tidak dalam menghadapi trauma dalam hati kecil mereka masing-masing. Andil kita hanya bagaimana riuh alur politik bergerak pada sebuah revolusi. Bukan. Bukan revolusi besar seperti 1998, tapi revolusi masing-masing diri. Untuk berani berpikir dan bertindak jauh dari cengkraman sekat-sekat destruktif itu. Seperti mengutip Jose Dalisay Jr. dalam komentarnya soal buku ini, "...as democracy goes (or remains elusive), so does love."

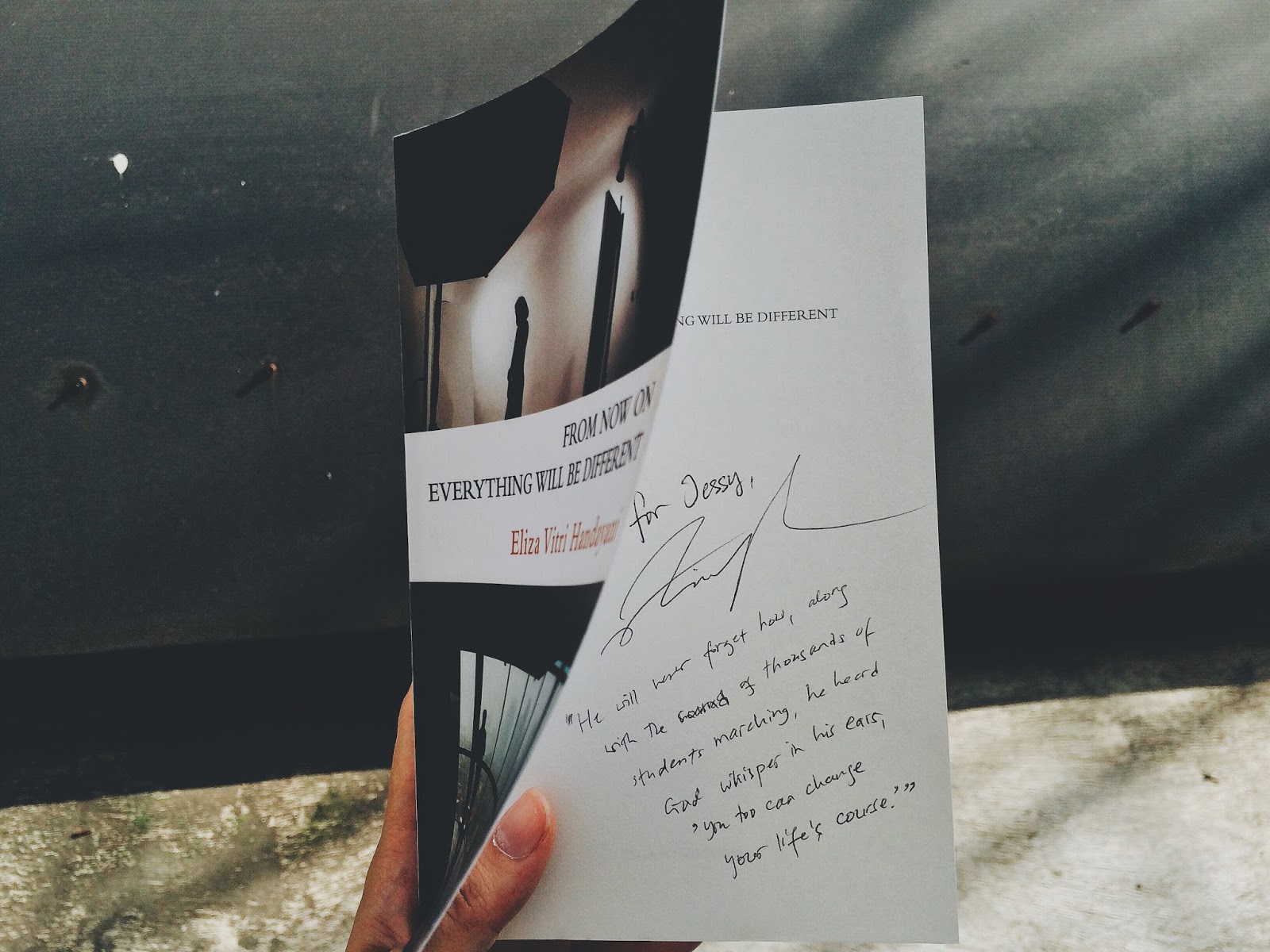

Ketika memesan buku ini langsung pada penulisnya, beliau bertanya apa ingin ditandatangani? Tentu. Saya merespon cepat dan saya minta beliau untuk menulis kutipan favoritnya. Berikut yang ia sertakan pada halaman awal buku ini: "He will never forget how, along with the sound of thousands of students marching, he heard God whisper in his ears, 'you too can change your life's course.'" Di situlah saya diam, saya sejenak berpikir bahwa ini bukan masalah tanggung jawab atau kemampuan untuk menjaga moral dan demi 'keamanan dan tanggung jawab' keluarga yang akan diemban terkait dengan pilihan pekerjaan, seksualitas, status sosial, dan penghargaan kita akan diri sendiri. Ini adalah masalah iman, kepercayaan kita akan sesuatu yang tidak kita lihat, perjuangan akan hidup kita sendiri. Bukankah selama kita jujur pada diri kita sendiri, Tuhan tentu akan menyertai kita bagaimanapun jalan hidup kita? Semoga Tuhan memberikan jawaban indah pada hari Minggu ini. Karena saya percaya. Saya harap kamu juga.

Dengan cinta,

Jessy Ismoyo

Comments

Post a Comment