Sebuah Fim, Sebuah Penanda: Comet (2014)

Jam 4 Pagi. Ya, insomnia kembali lagi dan yang bisa saya lakukan adalah menulis kesan singkat dari usaha saya menonton film Justin Long. Saya fans beratnya sejak He's Just Not That Into You dan Going The Distance. Namun aktingnya di film ini mengingatkan saya pada Jesse dalam Before Trilogy (dengan perpaduan sempurna karakter neurotic macam Céline. Mungkin bukan karakter, tapi karena percakapan antara kedua tokoh utama (dan, ya, memang, hanya ada dua tokoh dalam film ini).

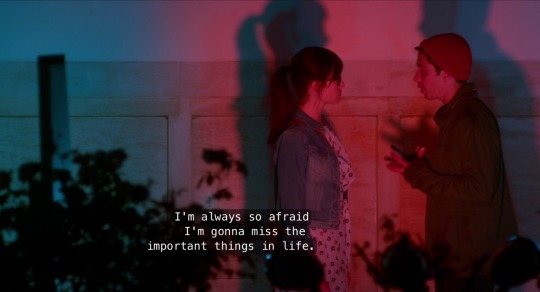

Sinematografis indah yang disuguhkan dalam film ini, utamanya 'warna' dalam film ini yang mewakili vivid dreams. Sentuhan nila, merah muda, jingga dan magenta serta semua gradasi rupa-rupa. Saya suka sekali (Iya, subjektif memang!). Dengan membawa penonton dalam percakapan antara Emmy Rossum dan Justin Long, film ini ibarat 'mimpi' dari perjalanan 6 (enam) tahun hubungan mereka berdua yang dirangkum dalam semesta lain 'ciptaan' 'yang lain' pula. Ya, mimpi yang kita alami di mana kejelasan waktu dan ruang selalu jadi isu. Film yang membuat kehilangan pijakan pada realita atau semacamnya.

Katakanlah begini, ketika kita bermimpi, waktu cenderung berjalan lebih cepat. 90 menit di dalam dunia mimpi, hanya membutuhkan tidak lebih dari 3 (tiga) menit di dunia nyata. Begitu pula, konsepsi kita mengenai ruang. Tubuh dapat mencacah dirinya sendiri untuk hadir pada momen-momen tertentu yang akan luntur serta berganti sesuai 'rangsangan' ingatan pemilik neuron-neuron di kepala. Semua yang berada di 'antara' menjadi saru tergantung persepsi seseorang akan ke-saru-an itu sendiri. Sang sutradara, Sam Esmail (otak di balik Mr. Robot, pantas saya suka sekali TV Show satu itu), membawa kita (ya, mungkin saya saja) pada satu narasi besar: Komet. Lagi-lagi, konstelasi menjadi penting pun dalam sebuah nosi 'ketidakjelasan'; selalu ada 'pola' tertentu. Dalam komet, konstelasi menjadi wacana bandingannya.

Katakanlah begini, ketika kita bermimpi, waktu cenderung berjalan lebih cepat. 90 menit di dalam dunia mimpi, hanya membutuhkan tidak lebih dari 3 (tiga) menit di dunia nyata. Begitu pula, konsepsi kita mengenai ruang. Tubuh dapat mencacah dirinya sendiri untuk hadir pada momen-momen tertentu yang akan luntur serta berganti sesuai 'rangsangan' ingatan pemilik neuron-neuron di kepala. Semua yang berada di 'antara' menjadi saru tergantung persepsi seseorang akan ke-saru-an itu sendiri. Sang sutradara, Sam Esmail (otak di balik Mr. Robot, pantas saya suka sekali TV Show satu itu), membawa kita (ya, mungkin saya saja) pada satu narasi besar: Komet. Lagi-lagi, konstelasi menjadi penting pun dalam sebuah nosi 'ketidakjelasan'; selalu ada 'pola' tertentu. Dalam komet, konstelasi menjadi wacana bandingannya.

Saya harus bertanya kenapa The Guardian memberikan rating sangat rendah untuk film ini. Satu bintang saja. Saya kurang paham. Masalahnya, penjelasan mereka hanya dua paragraf. Padahal saya ingin tahu alasan The Guardian menilai 'kurang' film ini. Well, sudahlah. Bukan itu poin pembahasan tulisan ini. Saya beralh pada Roger Ebert, seperti biasa. Pemahaman yang baik memang setiap kali membaca ulasan situs ini; demikian saya kutip: "Film ini menceritakan hubungan Dell (Justin Long) dan Kimberly (Emmy Rossum) yang berjalan 6 (enam) tahun lamanya dengan potongan-potongan gambaran dari momen-momen penting dalam perjalanan keduanya, baik dari pertemuan yang teramat manis, perpisahan, ketakmampuan diri untuk berjalan sendiri-sendiri kemudian kembali, menjauh lagi, hingga kesadaran bahwa ada sesuatu hal yang memang tak bisa bersatu...sebesar apapun usaha yang sudah diagihkan." Saya setuju. Esmail, sebagai sutradara mengetengahkan ambivalensi-ambivalensi dari pemaknaan (baik metafora maupun metonimi) pada kata-kata krusial, seperti: cinta, konstelasi, takdir, kesempatan, rindu, pesimis, optimis, dan memori.

Ada beberapa titik krusial yang terjadi dan amat sangat 'disayangkan'. Betul-betul krusial hingga saya hanya menghela nafas: "What ifs?"; I feel so terrible after watching it, your head fills with tons of possibilities to make them together; It's hard to digest every possibilities created between Dell and Kim. Terkadang, keputusan yang keliru bukan 'lagi' keliru. Tapi, ada transisi dalam diri masing-masing individu di antara hubungan keduanya yang perlahan-lahan melepaskan reaksi kimia berbeda. Semuanya tak lagi sama, dan terkadang keputusan yang salah memang didasarkan pada 'nurani' yang kita bisukan.

Ada beberapa titik krusial yang terjadi dan amat sangat 'disayangkan'. Betul-betul krusial hingga saya hanya menghela nafas: "What ifs?"; I feel so terrible after watching it, your head fills with tons of possibilities to make them together; It's hard to digest every possibilities created between Dell and Kim. Terkadang, keputusan yang keliru bukan 'lagi' keliru. Tapi, ada transisi dalam diri masing-masing individu di antara hubungan keduanya yang perlahan-lahan melepaskan reaksi kimia berbeda. Semuanya tak lagi sama, dan terkadang keputusan yang salah memang didasarkan pada 'nurani' yang kita bisukan.

Film ini (Comet, red) yang baru saya tonton tiga tahun setelah waktu rilisnya. The New York Times membuka ulasannya dengan interkontekstualitas Comet dengan kitab Korintus yang tertulis: '...di antara ketiganya, yang terbesar adalah kasih' dan lucunya film ini seperti mengatakan 'ya, kasih, yang tumbuh dan berkembang dalam dimensi lain, dalam semesta lain, yang penuh warna-warna syahdu dan kata-kata ngilu'. Saya jadi ingat Shakespeare yang mengetengahkan dua bintang yang tak bertemu dalam segala jenis orbit, dipisahkan karena penyatuan mereka merupakan kebahagiaan yang menimbulkan rasa iri. Diulang dalam setiap narasi besar hingga mitologi, entah dalam injil...mungkin Yesus adalah bentuk star-crossed lover dalam level berikutnya. Saya jadi ingat hal lainnya: Star-crossed Lovers - Duke Ellington, lagu yang mewarnai buku South of the Border, West of the Sun karangan Haruki Murakami. Tema yang kemudian menjadi sentral film ini: Comet. Serpihan debu yang berpijar dan menjauhi matahari, yang ketika dilihat dari Bumi menjadi indah karena banyak sekali harapan digantungkan padanya.

Kekuatan film ini ada pada percakapan Justin Long dan Emmy Rossum. Harus saya akui bahwa Emmy Rossum punya karakter sengit yang khas untuk orang yang optimis. Sementara itu, kekikukan Justin Long dalam film justru memperlihatkan bahwa ia bukanlah orang yang betul-betul pesimis. Masih ada harapan yang ia selipkan dan hal itu langsung nampak pada awal film. Scene Dell jatuh pada tatapan pertama saat antrian adalah hal paling klise, yang mengacak-acak konsep waktu dan ruang 'orang-orang kebanyakan' untuk jatuh cinta. "Masa hanya begitu trus jatuh?" Ya, kan? Tapi , di situlah ambivalensi pertama ditawarkan. Ambivalensi-ambivalensi lainnya mengikuti delusi Dell akan hubungannya dengan Kim... hingga akhir film ini. Sedikit demi sedikit, dibalut keindahan sinematografi, menempatkan penonton menjadi masokis. In Philippines, we would say: "Sayang..." like hundred times.

Sifat dan perilaku keduanya langsung bertentangan karena kompromi yang mereka lakukan. Kompromi begitu besar demi mengikuti desire untuk mengetahui lebih jauh 'individu' yang tiba-tiba disuguhkan semesta. Kita lupa, bahwa di tahap ini, semuanya ditentukan (bahkan pada akhir film), Dell dan Kim menyadari perbedaan orbitnya karena sudah tak ada lagi kompromi di sana. Persepsi masing-masing soal ruang dan waktu menjadi kian berlubang, sehingga keduanya meringsekan satu sama lain. Salah satunya mencapai titik nadir, memicu pengasingan pada lainnya, hingga pada akhirnya keduanya menyerah pada titik lelah masing-masing. Di situlah, hubungan mereka mencapai garis akhir. Semua alur dan pengaluran ini dibuat dengan sangat rapih dan berkesan di sepanjang film ini. Tidak ada ledakan-ledakan penuh cinta dalam drama biasanya, semua terjadi perlahan-lahan dan menyebalkan. Menariknya, percakapan-percakapan diarahkan pada sesuatu yang berpusat pada kepala. Semua logika menjurus pada patahan hati yang justru dipendam pada momen 'saat itu'. Untuk penonton, yang punya jeda akan ruang dan waktu, melihat gap-nya justru menjadi menyesakkan. Ya, begitulah. Rasanya menalar perasaan itu melelahkan, ya? Mungkin itulah mengapa menonton film ini membuat bergidik berkali-kali dan menghardik: "Kenapa sih!"

Sifat dan perilaku keduanya langsung bertentangan karena kompromi yang mereka lakukan. Kompromi begitu besar demi mengikuti desire untuk mengetahui lebih jauh 'individu' yang tiba-tiba disuguhkan semesta. Kita lupa, bahwa di tahap ini, semuanya ditentukan (bahkan pada akhir film), Dell dan Kim menyadari perbedaan orbitnya karena sudah tak ada lagi kompromi di sana. Persepsi masing-masing soal ruang dan waktu menjadi kian berlubang, sehingga keduanya meringsekan satu sama lain. Salah satunya mencapai titik nadir, memicu pengasingan pada lainnya, hingga pada akhirnya keduanya menyerah pada titik lelah masing-masing. Di situlah, hubungan mereka mencapai garis akhir. Semua alur dan pengaluran ini dibuat dengan sangat rapih dan berkesan di sepanjang film ini. Tidak ada ledakan-ledakan penuh cinta dalam drama biasanya, semua terjadi perlahan-lahan dan menyebalkan. Menariknya, percakapan-percakapan diarahkan pada sesuatu yang berpusat pada kepala. Semua logika menjurus pada patahan hati yang justru dipendam pada momen 'saat itu'. Untuk penonton, yang punya jeda akan ruang dan waktu, melihat gap-nya justru menjadi menyesakkan. Ya, begitulah. Rasanya menalar perasaan itu melelahkan, ya? Mungkin itulah mengapa menonton film ini membuat bergidik berkali-kali dan menghardik: "Kenapa sih!"

Maybe it's right: "Sometimes it's not about knowing the ending," as Aaron Sorkin said in his script. We just see two human being is (or was?) in love and deciding to go to the different path thereafter. Sebesar apapun kita mengusahakan sesuatu, terkadang ada beberapa hal penting yang kita lupakan dalam 'usaha' itu - yakni, melepas ego sendiri demi keinginan bersama. Kompromi. Bahwasanya, setiap penalaran-penalaran yang kita lakukan tidak lagi sama dan sejalan dengan realita. Terlalu dekatnya kita pada seseorang, kita tak menyadari perubahan diri kita sendiri - apalagi orang yang kita klaim begitu dekat dengan kita. Kesadaran memang hanya timbul apabila ruang dan waktu kita mencipta jarak serta jeda. Saya tidak mau bicara banyak karena saya akan merusak esensi akhir dalam film ini...yang buat saya, menjawab pertanyaan saya soal dilema ruang, waktu, mimpi, dan konsepsi semesta. Well, you know, after all, star-crossed lover is still better than got stuck in some kind skinny love or platonic love...though those terms are most likely the same. For some people, it is better to leave it undone...so, they can still revisit it in the future, just in case, they need it. That's the thing about memory: misery. Awalan bintang jatuh yang dapat mewujudkan 'setiap keinginan' justru jadi ironi paling menjadi-jadi dalam film ini.

Demikianlah, Comet yang dapat saya paparkan. Memang kadang, ketakutan akan sesuatu dapat membuat kita mensimplifikasi segalanya...dan dalam usaha kita itu, simplifikasi berlebih menjadikan kita 'bias' dan lemah dalam menilai, sehingga cenderung menghakimi. Bayangkan, kalau yang kita hakimi itu diri sendiri dan hal paling esensial di dunia ini...semacam kasih? Jelas kita tersesat dalam mimpi dan segala konsepsi palsu tentang langit, bumi, dan bintang-bintang...karena kita menolak untuk 'mengalami', kita lebih memilih 'menyiapkan diri dengan ilmu serta bagasi di belakang nalar' dan menolak dikejutkan sebegitunya. Di sinilah kita, tanpa henti dalam semesta ini, mencoba hidup dalam yang 'kini', mencoba seperti Dell...setelah sadar bahwa 'pembacaan-pembacaan' yang kerap dilakukannya memang melelahkan, dan (ya betul) tidak melelehkan...

Dengan kasih bertubi-tubi pada semesta,

ISMOYO Jessy

Comments

Post a Comment